< 이전글 보기 : 드디어 요트에서 생활 >

■ 10월 25일 (목요일) 맑음 — 체류 8일차 / 요트 2일차

오전 2시(현지시간 6시), 눈을 떴다. 전날 캐빈 중앙 바닥에 침낭을 깔고 주무신 일행 한 분도 허리가 아프다며 일찍 일어나셨다. 요트 바닥은 수평이 아니고, 중앙을 기준으로 좌우로 경사가 져 있어, 몸이 계속 중심 쪽으로 쏠리니 자세를 잡기가 어렵다. 당연히 숙면을 기대하긴 어려운 환경이다.

선장님께서는 오늘 렌터카를 반납하고, 등록이 완료되지 않은 배를 운항하기 위해 필요한 ‘임시 가국적 등록증’을 받기 위해 오클랜드 주재 한국영사관으로 가겠다고 하셨다.

출발 전, 선장님은 뉴질랜드에는 원래 가국적 등록증 제도가 없는데, 괜히 선례를 만들어 앞으로도 계속 이 등록증을 만들어야 하는 건 아닌지 우려했다. 실제로 과거 일본에는 이 제도가 없었지만, 처음 요트를 일본에서 한국으로 가져오며 선장님이 ‘가국적 등록증’을 만들면서 이 제도가 생겼다고 했다.

하지만 뉴질랜드에서 한국까지 가는 항해에 여러 나라를 거쳐야 하기에 등록증을 받기로 결정하고, 매매계약서, 인보이스(견적서), 대금 입금 영수증, 뉴질랜드 등록 말소증명서(또는 제조증명서), 매도자의 신분증(운전면허증) 등 필요한 서류를 준비해 다른 회원들과 함께 오클랜드로 출발했다.

마리나에서 간식과 물을 챙겨 배낭에 넣고 산길을 따라 난 도로를 걸었다. 중턱에 이르러 내려다본 오푸아 마리나의 풍경은 그야말로 그림 같았다. 왼편으로는 작은 학교가 보였고, 산을 지나자 산속에 자리한 예쁜 집도 눈에 들어왔다.

산 밑까지 내려오니 오푸아에서 파이히아까지 바다를 따라 걷는 둘레길 안내 표지판이 보였다. 처음부터 이 길을 알았더라면 훨씬 수월했을 텐데 괜한 고생을 한 느낌이다.

둘레길 해변을 따라 천천히 걷는데 사람이 있다고 흙먼지 하나 일으키지 않고 천천히 서행하는 차량과 운전자의 배려가 인상 깊었다. 그리고 잔디가 깔린 펜션과 전용 해변, 뗏목이 떠 있는 고요한 바다, 산길에서 마주친 백인 모녀와의 짧은 인사까지… 시간은 고요하고 여유롭게 흘러갔다.

해안 둘레길은 이정표를 따라 산자락을 휘돌았고, 산을 하나씩 돌아설 때마다 전혀 다른 풍경의 해변이 반기듯 모습을 드러냈다. 야자수 해변, 바다를 향한 저택들, 그리고 멀리 보이는 오푸아 마리나와 파이히아 선착장까지 그 모든 것이 깊은 인상을 남겼다.

파이히아에 도착한 우리는 간단한 간식으로 허기를 달래며, 저녁에는 짜파게티를 푸짐하게 끓여 배불리 먹어보자며 크게 웃었다.

돌아오는 길은 다른 코스를 택했다. 공동묘지를 지날 땐 인공미 없이 자연과 어우러진 모습이 깊은 인상을 남겼고, 돌아가며 사먹으려던 딸기 노점은 오전 장사를 마친 듯 사람이 없었다.

수변을 따라 놓인 나무다리를 건널 때, 물이 빠진 갯벌과 원시림을 닮은 숲길은 마치 오래전부터 거기 있었던 듯 쓰러진 나무들마저 자연스럽게 자연의 일부로 스며들어 있었다. 그 풍경 속에 서 있으니, 어느새 나도 숲의 한 조각이 된 듯한 기분이 들었다.

우리나라의 산길이 편의와 속도를 위해 계단과 구조물로 조성됐다면, 이곳 뉴질랜드의 길은 불편함 속에서도 나를 조용히 자연에 내맡기게 한다. 내가 길이 되고 바람과 나무에 스며드는 듯한 이 길이 오래도록 잊히지 않을 것 같다.

4시간 30분이 넘는 산책을 마치고 마리나 근처 마켓에 도착하니, 내내 쏟아지던 햇살이 뒤늦게 온몸을 덥히는 듯 했다. 그 순간 시원한 맥주 한 잔이 간절했고 박종보님이 기꺼이 맥주를 샀다. 우리는 야외 테이블에 마주 앉아 천천히 한 모금씩 맥주를 마셨다. 땀으로 젖은 몸에 스며드는 맥주는 말 그대로 세상에서 가장 시원하고 가장 달콤한 맛이었다.

그때 저 멀리 크레이그 씨가 약속했던 선대와 구명정, 연장 등을 손수레에 싣고 옮기고 있는 모습이 보였고, 우리는 얼른 뛰어가 함께 짐을 옮겼다. 그리고 그날 저녁식사는 쫄쫄 굶던 점심에 계획한 대로 짜파게티를 넉넉히 끓여 나눠 먹었다. 정말 오랜만에 푸짐하게 배를 채운 소박하지만 완벽한 식사였다.

한국 영사관에서 임시선박증명서를 발급받기 위해선 매매계약서, 말소증명서, 입금영수증, 인보이스 등 여러 서류가 필요하다. 인보이스는 선장님이 직접 작성했고, 말소증명서는 딜러 사무실에 가서 요청했는데 수수료로 한국 돈 26만 5천 원을 요구했다고 한다. 선장님은 조금이라도 깎아보려고 실랑이를 벌였지만, 결국 요구한 금액 전부를 지불하고 발급받았는데, 이 과정에서 통역을 담당한 회원 한분이 우리 편을 들지 않고 딜러 편을 드는 듯한 태도를 보였다며 선장님이 불쾌한 심경을 내비쳤다.

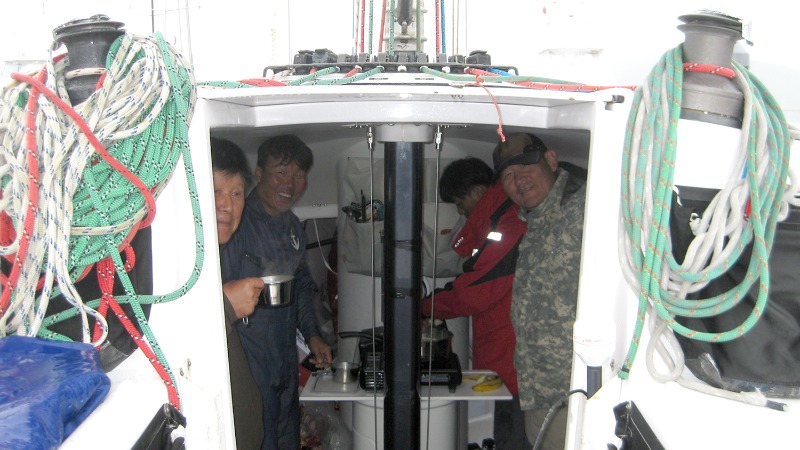

크레이그 씨가 항해 중 전기를 사용하려면 하루 두 번, 아침저녁 1시간씩 엔진을 가동하면 밧데리를 충전하기에 충분하다고 해서 엔진을 켰는데 이상한 소음이 들렸다. 선장님께 엔진 소리가 이상하다고 수차례 말씀드렸지만, “원래 그런 소리”라며 별다른 조치를 하지 않았다. 그러다 저녁 7시 30분경 다른 회원이 엔진 소음의 이상함을 지적하자 그제야 엔진룸을 열고 확인할 수 있었다.

결과는 심각했다. 쇠가 깎이는 듯한 소리와 함께 엔진이 과열되어 있었고, 급히 엔진을 끄려 했으나 OFF 버튼이 작동하지 않았다. 김종대님이 수동으로 조작해 간신히 엔진을 멈췄고, 확인 결과 콕핏의 ON/OFF 버튼이 반대로 연결되어 있었다. 우리 힘만으로는 고장의 원인도 파악하기 어렵고 수리도 불가능해, 다음 날 아침 크레이그 씨에게 수리를 요청하기로 하고 일단 잠자리에 들었다.

하지만 요트 안은 샌드플라이가 극성을 부려, 전날 밤부터 이어진 가려움으로 모두가 극심한 불편을 겪었다. 선장님은 항해 외의 비용 지출을 극도로 아끼시는 편이라 효과적인 약을 구비하지 못했고, 결국 한국에서 가져온 모기향에 의지한 채 잠자리를 정돈할 수밖에 없었다.

하루의 끝자락. 작은 문제들이 겹치며 여정의 무게는 더해졌지만 우리들은 묵묵히 내일을 준비하며 하루를 마무리했다.

< 다음 편 : 엔진수리, 엔진 과열과 냉각수 순환 문제 >