- 어업 생산량 감소에 대응해 지속가능한 어업 생태계 조성, 기후변화 적응 대책 등 적극 추진 계획

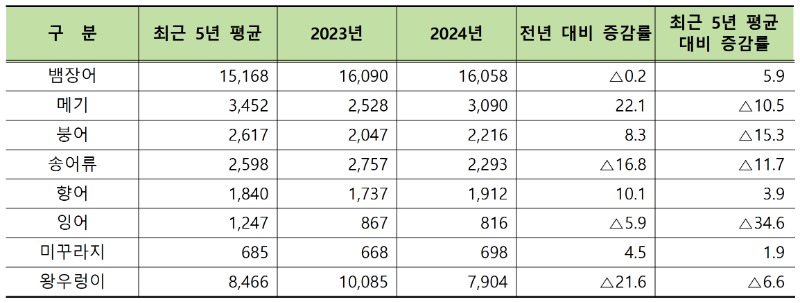

해양수산부(장관 강도형)는 2024년 국내 어업(연근해어업, 해면양식업, 원양어업, 내수면어업) 총생산량이 2023년(369만 톤) 대비 2.2% 감소한 361만 톤이며, 생산금액은 2023년(9조 4,370억 원) 대비 6.9% 증가한 10조 918억 원으로 집계되었다고 밝혔다.

2024년 국내 수산물생산량 및 생산금액(단위: 톤, 억 원, %)

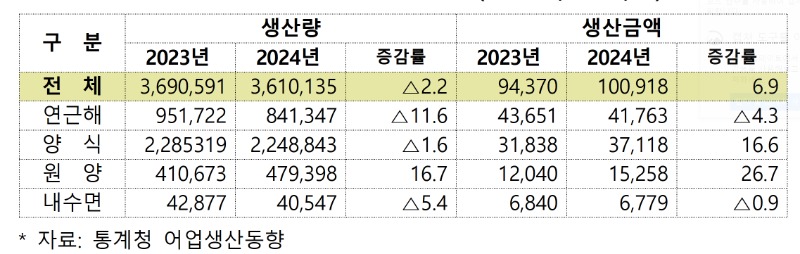

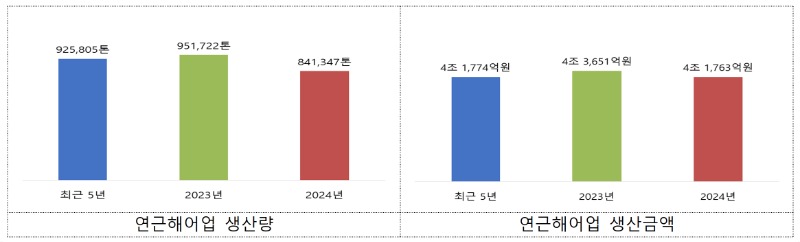

2024년 연근해 어업생산량은 총 84.1만 톤으로, 전년 생산량(95.1만 톤) 및 최근 5년 평균 생산량(92.5만 톤)에 비해 각각 11.6%, 9.1% 감소하였다. 연근해 어업생산금액은 총 4조 1,763억 원으로, 전년 생산금액(4조 3,650억 원) 및 최근 5년 평균 생산금액(4조 1,774억 원)에 비해 각각 4.3% 감소, 0.02% 증가하였다.

반면, 오징어 1.3만 톤(△42.1%), 갈치 4.4만 톤(△26.6%), 꽃게 2만 톤(△23.3%), 멸치 12만 톤(△18.8%), 삼치류 3.8만 톤(△16.8%), 붉은대게 2.8만 톤(△9.9%), 가자미류 2.1만 톤(△6.2%) 등 일부 어종은 전년 대비 생산량이 감소하였다.

오징어는 성어와 유생의 자원밀도가 매우 낮은 수준으로 관측되며, 전·평년 대비 2~4℃ 높게 형성된 수온의 영향으로 어군이 분산되면서 생산량이 큰 폭으로 감소했다. 갈치는 평년 대비 2.5~4.0℃ 높은 수온의 영향으로 어군이 분산 분포하여 자원밀도가 크게 감소해, 전 업종에서 생산량이 감소하였다.

해양수산부는 지속가능한 수산업을 위해 먼저 어종·어장 변화에 맞춰 117년된 제도와 시스템을 개선한다. 수산자원의 지속가능한 관리를 위해 총허용어획량(TAC) 제도를 모든 어선에 전면 도입하고, 나아가, 허용어획량 내에서 쿼터를 거래할 수 있는 ‘양도성개별할당제(ITQ)’도 단계적으로 도입한다.

이렇게 개선된 제도를 어업현장에 적용하는 과정에서 발생하는 어업인 간 갈등 조정과 지역별 특성에 맞는 어업․수산관리 시스템 구축을 위해 수산조정위원회의 기능과 역할을 강화할 계획이다.

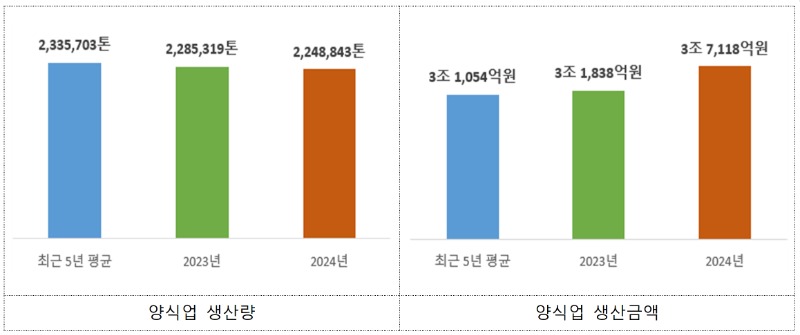

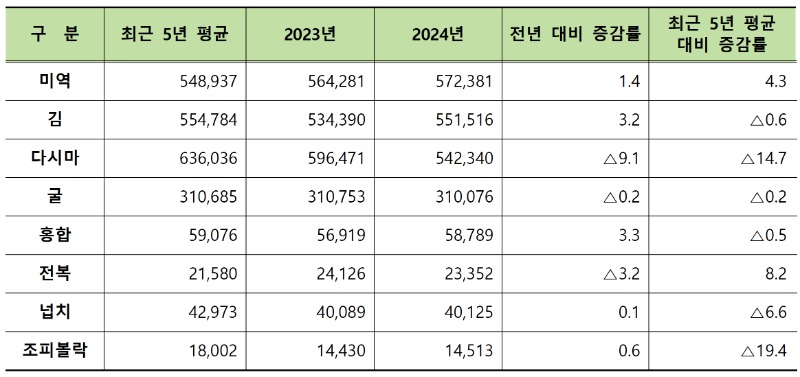

2024년 해면양식업 생산량은 총 224.9만 톤으로, 전년(228.5만 톤) 및 최근 5년 생산량(233.6만 톤)에 비해 각각 1.6%, 3.7% 감소하였다. 해면양식업 생산금액은 3조 7,118억 원으로, 전년(3조 1,838억 원)에 비해 16.6% 증가하였고, 최근 5년 평균(3조 1,054억 원)에 비해서는 19.5% 증가하였다.

굴은 수온 등 전반적인 생산여건이 양호하여 전년 수준의 생산량을 보였다. 전복은 전년보다 생산량이 3.2% 감소하였는데, 전년 여름철 고수온 영향으로 출하 가능 물량이 감소한 가운데 수요도 많지 않았던 것이 원인으로 분석된다.

넙치(광어)는 타 횟감용 활어 대비 고수온 피해가 적어 여름철 출하가 일시적으로 증가하기도 하였으나, 겨울철에는 출하가 감소하여 전년 수준의 연간 생산량을 보였다. 조피볼락(우럭)은 주요 산지에서 여름철 고수온 영향이 있었으나, 상반기 출하량이 많아 전년 수준의 생산량을 보였다.

2025년 양식업 생산량은 전년에 비해 소폭 증가할 것으로 전망된다. 김, 다시마 등 해조류의 경우 해황이 안정적으로 유지되고 있어 작황이 좋을 것으로 예상되나, 1년 이상 다년간 사육하는 패류와 어류의 경우는 2024년 여름철 고수온 피해의 여파가 있을 것으로 예상됨에 따라, 생산량이 소폭 감소할 것으로 예상된다.

해양수산부는 양식수산물 수급 관리를 강화하기 위해, 해양환경 요인을 고려하여 수산관측을 실시하여 어업인 등에게 신속하게 제공하는 한편, 자조금을 지원하여 생산자단체의 자율적인 적정생산을 지원해 나갈 계획이다.

또한, 양식 환경 변화 대응력 강화를 위한 신규 품종개발, 스마트양식장 확대, 재해 대응체계 강화 등을 통해 기후변화에도 안정적인 양식수산물 공급을 지원하며, 굴·전복 등 차세대 유망품목의 고부가가치화와 수출시장 확대 등을 통해 양식산업의 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.

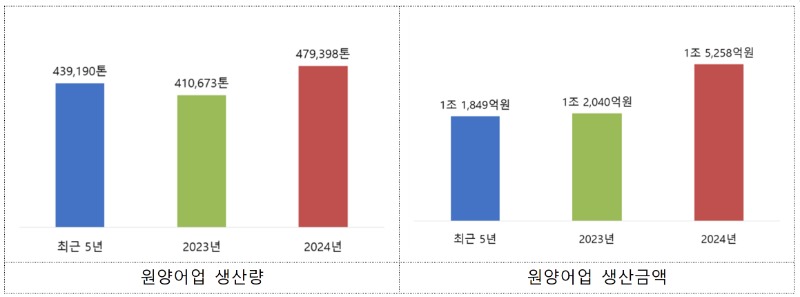

2024년도 원양어업 생산량은 47.9만 톤으로, 전년 생산량(41.1만 톤) 및 최근 5년 평균 생산량(43.9만 톤)에 비해 각각 16.7%, 9.2% 증가하였다.

오징어는 남서대서양해역 오징어 어장 밀집으로 전년 및 최근 5년 대비 각각 100.4%, 49.9% 증가하였고, 꽁치는 2018년 이후 지속적으로 생산량이 감소해왔으나, 지난해 북태평양 어장이 회복되며 생산량이 88.8% 증가했다.

해양수산부는 노후된 원양어선의 대체 건조를 지원하는 원양어선 안전펀드 사업, 투발루·키리바시 등 태평양 도서국들에 대한 공적개발원조사업(ODA) 확대를 통한 연안국과의 협력 강화 등을 통하여 지속 가능한 원양산업 발전을 지원하고 안정적인 원양 생산량을 확보할 계획이다.

또한 국제수산기구의 공해상 어업 규제 및 연안국의 자원자국화 정책 강화에 대응하고 명태·오징어 등 소비량이 많은 대중성 어종을 안정적으로 공급하기 위해 새로운 해외어장 개발도 계속 추진할 예정이다.

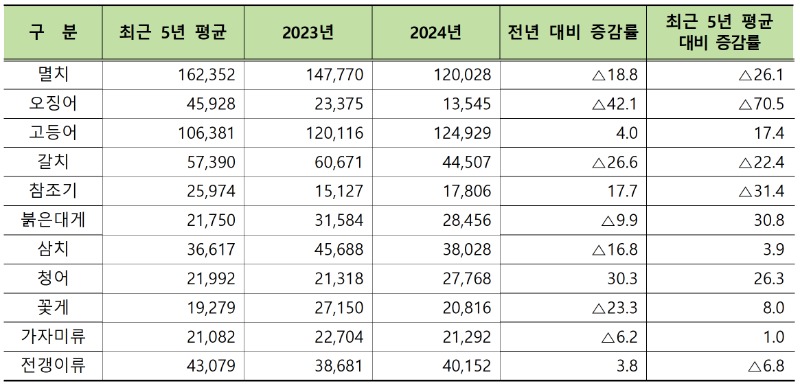

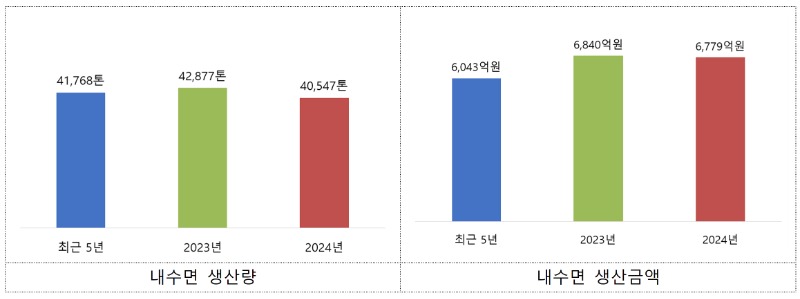

2024년 내수면어업 생산량은 총 4.05만 톤으로, 전년 생산량(4.29만 톤)에 비해 5.4% 감소, 최근 5년 평균 생산량(4.18만 톤)에 비해 2.9% 감소하였다.

친환경농업 등에 활용되는 왕우렁이는 수요 감소로 생산량이 감소하였고, 송어류는 고수온으로 인한 피해로 생산량이 감소하였다.

해양수산부는 내수면 생산량 감소에 따른 대책으로 내수면산업 경쟁력을 높이기 위해 「내수면산업 활성화 정책 운용 방향」을 마련(2024.12) 하였다. 고부가가치 양식을 위해 쏘가리, 민물새우 등 신품종을 개발하고 주요 양식품종인 송어, 향어를 유전체 기반 디지털 육종 기술을 적용하여 성장 속도가 빠른 품종으로 개량을 추진해 나갈 예정이다.

또한, 내수면 양식업의 스마트화 전환 가속화를 위해 스마트양식 장비를 개발하여 보급할 예정이며, 사육환경 조절 및 사료급이 등 자율·복합제어가 가능한 스마트화 기반 조성을 지속적으로 지원할 계획이다.